2025年第1四半期におけるSuiブロックチェーンの動向を、Messariの最新レポートをもとに詳しく分析します。市場の調整局面にありながらも、技術的な進歩と生態系の拡大を続けるSuiの真の価値と今後の可能性を探っていきます。

Suiとは何か:技術的優位性の基盤

Suiは、高いスケーラビリティと低レイテンシーを実現する委任プルーフオブステーク(DPoS)型のLayer-1ブロックチェーンです。その中核開発者であるMysten Labsは、Meta(旧Facebook)のDiemプロジェクトとNoviプロジェクトを率いていた5人の技術者によって2021年に設立されました。

Suiの技術的な特徴は「オブジェクト中心のデータモデル」です。これにより、従来のSolidityが採用する順次トランザクション処理とは異なり、並列処理が可能となり、効率性とガス料金の削減を実現しています。

セキュリティ面でも優れており、OWASP(Open Web Application Security Project)が定義するスマートコントラクトの脆弱性トップ10のうち、5つの脆弱性がMoveプログラミング言語では発生不可能であり、残り3つも部分的に軽減されています。

Q1 2025で大幅進化――最新技術アップグレードまとめ

Suiは2025年第1四半期に、プロトコルバージョンを70から78へと大きく進化させ、多数の新機能と改善を導入しました。Q1期間中に行われた主なアップグレードを技術面とユーザー体験の両面から整理します。

プロトコル面の進化

- Consensus Garbage Collection

オンチェーンのガーベジコレクションを導入し、ブロックの線形化やスマートコミットロジックを改善。これによりコンセンサス状態のデータ量が減少し、バリデータのハードウェア要件も軽減されました。 - AWS Nitro Enclaveアテステーション

Move言語にNitro Enclaveレポートの検証機能を追加。安全なブリッジやオフチェーン注文板など、機密計算の新しいユースケースを実現。 - パスキー&マルチシグ対応

FIDO2パスキーをネイティブサポートし、マルチシグアカウントでも利用可能に。パスワードレスかつフィッシング耐性の高い認証が可能になりました。 - トランザクションコンテキストとスポンサーオブジェクト

ガス代を肩代わりするスポンサー付きトランザクションをプロトコルレベルでサポート。ガスレス体験を簡単に実装可能に。

ユーザー体験の向上

- Sui Wallet

- 新たに「Earn」タブを追加し、DeFiポジションの管理やAPYの確認、レンディングやボールト機会の発見が可能に。

- パッシブ運用向けのVault機能を実装。

- Chrome拡張のUIを刷新し、モバイル・デスクトップで統一されたUXと1つのパスワードでアクセスできる環境を実現。

- Sui Bridge

- wBTC(ラップドビットコイン)のブリッジ対応を開始。EthereumからSuiへwBTCを移動でき、BTCfi分野での新たな活用が可能に。

- Bluefin、NAVI、Suilendなど主要プロトコルが初日からwBTCをサポート。

市場パフォーマンス:短期的調整と長期的ポジショニング

価格動向と市場地位

2025年第1四半期において、SUIの時価総額は前四半期比で40.3%減少し、72億ドルとなりました。これは同期間における仮想通貨市場全体の18.2%減少を大幅に上回る下落でした。しかし、市場の相対的な順位は向上しており、第4四半期から2つ順位を上げ、時価総額ランキング13位に位置しています。

この価格下落は、市場全体の調整局面と重なったものの、Suiの根本的な価値提案に影響を与えるものではありません。むしろ、長期的な視点で見れば、技術的な優位性とエコシステムの拡大が続いていることが重要です。

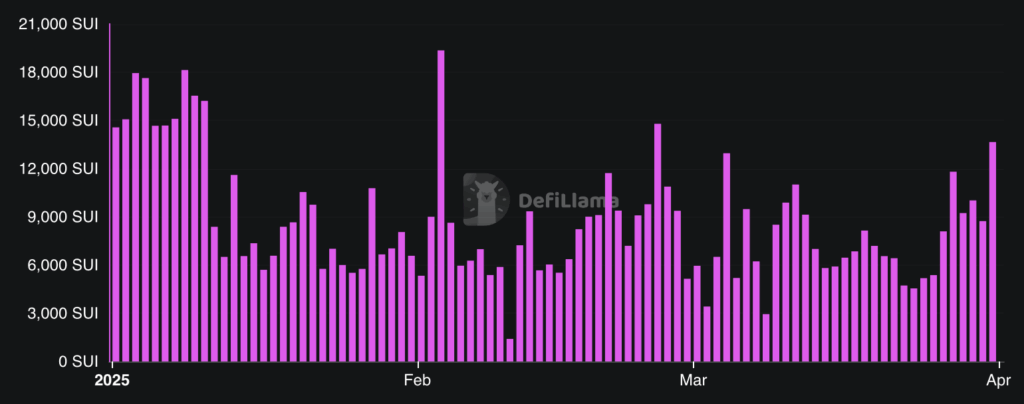

手数料とトランザクション動向

Suiの第1四半期における総手数料は、前四半期比33.3%減少して360万ドル(100万SUI相当)となりました。興味深いのは、SUI建てでの手数料が44.4%減少しており、価格下落による影響を除いても、ネットワーク活動の減少が見られたことです。

一方で、ユーザビリティの向上は着実に進んでおり、平均トランザクション手数料は前四半期比13.1%減少して0.0025 SUI(0.0087ドル)となっています。

トークノミクスと供給動向:持続可能性への配慮

インフレ率の管理

Suiのトークン設計は、長期的な持続可能性を重視しています。SUIの総供給量は100億トークンに固定されており、そのうち10億トークンがステーキング報酬用に確保されています。2025年第1四半期末時点での年率インフレ率は0.30%で、この率は3か月ごとに10%ずつ減少する設計となっています。

供給量の拡大と市場への影響

第1四半期末までに、SUIの総供給量の31.70%が市場に流通しており、これは前四半期から8.30%の増加でした。供給量の増加は価格に下押し圧力を与える要因となりますが、これは事前に設計された計画的なアンロックであり、透明性が保たれています。

DeFi生態系の発展:多様化と成熟化

レンディングプロトコルの競争

Suiのレンディング市場は健全な競争状態にあります。Suilendが362.1百万ドルのTVLで首位を維持し、29.3%のマーケットシェアを獲得しています。続いてNAVIが304.5百万ドル(24.7%シェア)、Scallopが147.6百万ドル(11.9%シェア)となっています。

特筆すべきは、Suilendの多角化戦略です。同プロトコルはCetus ProtocolやAggregratorとの統合によりスワップ機能を追加し、さらにSTEAMMという「スーパーフルイド」AMM を立ち上げ、アイドル状態のLP流動性を自動的にSuilendに配備することで、ユーザーがスワップ手数料と貸出利回りの両方を獲得できるようになりました。

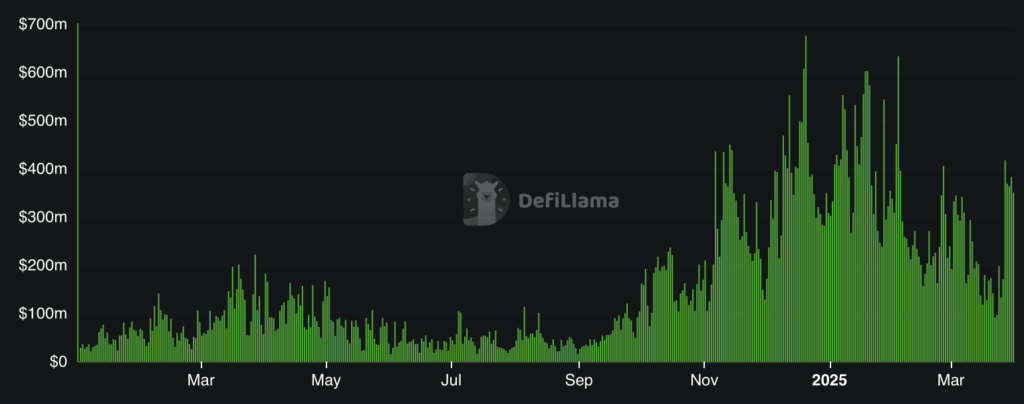

DEXの活況と技術革新

Suiの平均日次DEX取引量は3億430万ドルと過去最高を記録し、前四半期比で14.6%増加しました。

その成長を牽引したのが、Cetus(1億7,100万ドル)とBluefin(6,850万ドル)です。

Cetus:Suiの取引量を席巻するリーダー

Cetusは、Suiチェーンを代表するAMM型DEX(自動マーケットメイカー)で、特にCLMM(Concentrated Liquidity Market Maker)方式1を採用した効率的な流動性提供が強みです。

2025年3月31日に累計取引高500億ドルを突破し、Sui全体のDEX取引量の60.9%を占有。Q1だけで153.9億ドル(全体の56.1%)を処理しました。

ユーザー数は1,000万人、トランザクション数は1億件超に到達しており、Suiエコシステムにおける「流動性の基盤」として機能しています。

Q1には「Cetus Terminal」によるワンクリックスワップと流動性集約機能、CLMMベースのフラッシュローン、Shioによる高速モード取引、UI/UX刷新など、プロダクト面でも積極的な進化を遂げました。

Bluefin:Suiのパーペチュアル取引とCLMM市場を牽引

Bluefinは、Sui上でパーペチュアル取引(期限なし先物)2に特化してスタートしたDEXで、プロトレーダー向けの高機能環境を提供します。

Q1末のTVLは8,090万ドル。2024年11月には現物取引向けのBluefin Spot(CLMM型)を導入し、わずか2カ月で8,000万ドル超の預入と42億ドルの取引量を記録しました。

さらに、自動リバランサー機能や「BluefinX」による分散型執行ネットワークで、低コストかつ高信頼性の取引を実現。

また、DeFi分析プラットフォームInsidexを買収しNexaとして再ブランド化することで、データ分析面からもトレーディング体験を強化しています。

ゲームとNFT:Web3の大衆化への挑戦

GameFiの拡大

Suiは「Web3の大衆化」という大きなビジョンに向けて、ゲーミング分野で着実な進歩を遂げています。最も注目されるのは、SuiPlay0X1という携帯ゲーム機の公式デザインが公開されたことです。これは伝統的なゲームとブロックチェーンネイティブなゲームの両方をサポートする野心的な製品です。

TelegramベースのミニゲームBIRDSの成功は、Web3の大衆化における重要な事例となっています。2025年1月時点で900万人以上のユーザーを獲得し、日平均55万トランザクションを処理しています。このゲームはSuiの技術インフラを深く活用しており、Web2的なユーザビリティとWeb3機能の理想的な統合例と言えます。

NFTマーケットの健全な成長

Suiメインネットのローンチから2025年第1四半期末までに、NFT取引総額は1,320万SUIに到達しました。主要マーケットプレイス別では、Clutchy(610万SUI)、TradePort(330万SUI)、BlueMove(250万SUI)が取引量上位を占めています。

取引量トップのNFTコレクションには、Fuddies(370万SUI)、SuiFrens: Bullsharks(190万SUI)、SuiFrens: Capys(140万SUI)、Prime Machin(110万SUI)など、Suiならではの人気シリーズが並びます。他にも、DeSuiLabs(74.5万SUI)、Egg(62万SUI)、Gommies(57.2万SUI)、Rootlets(51.3万SUI)など、多様なテーマのコレクションが台頭しています。

技術革新も進展中です。ArtinalsはSui上でオープンソースNFTプロトコルを立ち上げ、ユーザーがノーコードダッシュボードからART20規格のNFTを作成・ミントできる環境を提供。さらに、Telegramベースの「Elementals」というCreate-to-Earn型ゲームを展開し、プレイヤーが要素(Elements)を生成して報酬を獲得できる仕組みを導入しました。デイリー報酬やランキングシステムにより、より参加しやすくインタラクティブなNFT体験を実現しています。

また、Project Jは日本の名作アニメ『科学忍者隊ガッチャマン』と公式コラボを行い、初めて同作品をオンチェーン化しました。このNFTはフリーミントキャンペーンで配布され、今後リリース予定のProject Jバトルゲーム内での特典や、将来的なトークンエアドロップの対象になる可能性もあります。

こうした事例から、SuiのNFT市場は取引規模だけでなく、エンタメ性・インタラクション・実用性の三拍子が揃った成長を遂げつつあることがわかります。

NFTの先へ:広がるSuiのユースケース

SuiではNFT市場の成長に加え、エンタメやソーシャル、AIといった分野でも新たな活用事例が次々に登場しています。これらのユースケースは、NFTにとどまらず「オンチェーン体験」をより身近にし、ユーザー参加型の経済圏を広げる役割を担っています。

まず注目すべきは、ソーシャル動画プラットフォームRECRDです。短尺動画に特化したSocialFi型サービスで、クリエイターは広告収益の最大100%を獲得できるほか、コンテンツの直接販売や視聴者とのインタラクティブな交流も可能になります。Web2的な「動画視聴体験」を、Suiのブロックチェーン技術によって「収益化可能な参加体験」へと拡張している点が特徴です。

また、FanTVは2024年に他チェーンからSuiへ移行し、急速に存在感を高めました。2025年2月時点で800万以上のウォレットを取り込み、2,900万件超のトランザクションを処理。すでにSui最大の動画配信プラットフォームへと成長しています。さらにAIを活用し、動画や音楽、ビジュアル、脚本を自動生成できる「AIエージェント機能」を導入。Mysten Labsらから300万ドルの戦略的資金調達も実現しており、Sui上での「動画×AI×トークンエコノミー」の拡張が期待されます。

さらに音楽分野では、SongBitsがユニークなアプローチを採用。ファンは楽曲のストリーミング収益を「bits」と呼ばれるトークン化シェアとして購入でき、アーティストと直接つながる新しい経済圏を形成しています。Sui KioskやzkLoginなどの技術を活用し、権利収益の分配を透明化。アーティストが自ら作品をマネタイズできるだけでなく、ファンにとっても「応援が経済的価値につながる」体験を提供します。

このように、SuiのエコシステムはNFTにとどまらず、ソーシャル動画、AI、音楽といった多彩な分野へと拡大しています。次世代Web3体験を牽引する舞台として、Suiが今後さらにユースケースを広げていくことは間違いないでしょう。

インフラ拡充と機関投資家の参入

機関投資家の関心拡大

2025年第1四半期は、機関投資家のSuiへの関心が大幅に高まった期間でした。Grayscale InvestmentsがスマートコントラクトプラットフォームファンドにSUIを追加し、7.93%の組入れ比率としたことは、その象徴的な動きといえるでしょう。主要ファンドへの組み入れは、投資対象としての信頼性や注目度を高めるうえで大きな意味を持ちます。

さらに重要なニュースとして、Canary Capitalが史上初となるSUI ETFをSEC(米国証券取引委員会)に申請しました。もし承認されれば、機関投資家だけでなく一般投資家にとっても、規制された投資手段を通じてSuiエクスポージャーを獲得できる新しい道が開かれることになります。これはSuiの市場流動性や認知度の向上に直結する可能性があります。

また、3月6日にはWorld Liberty Financial(WLFI)がSuiとの戦略的パートナーシップを発表しました。WLFIは、ドナルド・トランプをインスピレーション源としたDeFiプロトコルであり、今回の提携を通じて次世代ブロックチェーンアプリケーションの共同開発を模索しています。加えて、同社は「Macro Strategy」トークン準備資産にSUIを組み入れ、将来の基盤技術としてSuiを優先する方針を示しました。

これらの動きは、Suiが単なる新興チェーンにとどまらず、機関レベルでの信頼と実用性を備えたプラットフォームへと認識され始めていることを物語っています。ETF申請や大手ファンドの採用、戦略的パートナーシップの進展が重なった第1四半期は、Suiにとって歴史的な転換点となる可能性を秘めています。

Suiエコシステム拡大を支えるインフラ整備

2025年第1四半期、Suiはインフラ面で大きな前進を遂げました。特にウォレットやオラクル3、ステーブルコインの統合が相次ぎ、ユーザーアクセスの利便性とエコシステムの実用性が大幅に向上しています。

まず、Phantomウォレットが1月29日にSUIの正式サポートを開始しました。これにより、SuiはMove言語ベースの初のブロックチェーンとしてPhantomに統合され、同プラットフォームでサポートされる3番目のLayer-1となりました。月間アクティブユーザー1,500万人以上を抱えるPhantom経由で、Suiの資産管理、トークンスワップ、dApp利用が可能となり、アクセスの間口が一気に広がったといえます。

さらに、Sui FoundationはChainalysisと提携し、オンチェーンのコンプライアンスとセキュリティ監視を強化しました。Sui Guardianプログラムのデータを活用することで、違法取引の可視化や大手取引所向けのリスク評価支援が可能となり、規制順守の観点からもネットワークの信頼性を高めています。

2月にはRedStoneがSuiにクロスチェーンオラクル基盤を統合し、ビットコインを含む主要資産のリアルタイム価格フィードを提供開始しました。これにより、レンディングや清算といったDeFi領域での価格精度が高まり、SuiのBTCfiエコシステムを後押ししています。

同月には、BinanceがSui上のネイティブUSDCを統合。ブリッジを介さずに直接入出金が可能となり、世界最大の取引所経由で迅速かつ効率的な資金移動が実現しました。

さらに3月には、Telegram内ウォレットがSUIをサポートし、1億人を超える登録ユーザーがアプリ内で直接SUIを売買・保有できるようになりました。

Walrusの本格展開

分散ストレージプロトコルWalrusは、Sui生態系の重要な基盤インフラとして急速に発展しています。2025年3月27日にWalrusメインネットが立ち上げられ、Standard Cryptoが主導する1億4,000万ドルの資金調達も完了しました。

Walrusの統合は多方面にわたっており、3DOS、Linera、Itheum、Plume、Chainbase、TradePortといった様々なプロジェクトが統合を果たしています。これらの統合は、分散型3Dプリンティングから AI データエコノミー、NFTメタデータ保存、実物資産の検証まで幅広い用途をカバーしています。

成長性評価:将来性と市場機会

技術的優位性の活用

Suiの成長性を支える最大の要因は、その独自技術が現実の課題解決につながっていることです。並列処理能力により、他のブロックチェーンでボトルネックとなりがちなスケーラビリティ問題を根本から解決しています。

Move言語の安全性は、DeFi分野でのハッキング被害が多発する中で、大きな競争優位性となります。OWASP Top 10の脆弱性の多くがMoveでは発生しないという特徴は、機関投資家の参入における重要な判断材料となるでしょう。

市場拡大の潜在力

Web3の大衆化という観点で、Suiは他のブロックチェーンに先駆けた取り組みを行っています。BIRDSのようなTelegramミニゲームで900万ユーザーを獲得した実績は、従来の仮想通貨ユーザーを超えた層へのリーチ能力を証明しています。

SuiPlay0X1ハンドヘルドゲーム機の投入は、ハードウェアとソフトウェアの統合による新しいWeb3体験の創出を目指すものです。これが成功すれば、Suiはブロックチェーンゲーミングのプラットフォームとしての地位を確立できる可能性があります。

機関採用の加速

機関投資家の参入が加速しており、GrayscaleファンドへのSUI組入れやCanary CapitalによるETF申請は、今後の機関採用拡大の前兆と捉えることができます。

World Liberty Financial(WLFI)との戦略的提携も注目すべき動きです。これはトランプ大統領に関連するDeFiプロトコルであり、政治的な後ろ盾を得る可能性を示唆しています。

今後の展望

今後のロードマップと戦略

Suiの今後の戦略は4つの柱で構成されています。

- 米国でのパートナーシップと技術統合の拡大:規制環境の改善を受けた機関投資家向けサービスの充実

- BTCfiへの注力強化:BitcoinにプログラマビリティをもたらすSuiの技術優位性の活用

- 開発者教育とSuiHubsへの投資:グローバルな開発者コミュニティの育成

- 継続的なネットワーク改善:技術的優位性の維持・拡大

中長期的なポジショニング

Suiは「次世代ブロックチェーンインフラ」としての地位確立を目指しています。EthereumがDeFiのプラットフォーム、SolanaがNFTと高速取引のプラットフォームとして認識される中で、Suiは「Web3の大衆化プラットフォーム」としての差別化を図っています。

技術的優位性、経済モデルの健全性、生態系の多様化、機関採用の進展といった複数の要素が組み合わさることで、Suiは仮想通貨市場における重要な位置を占める可能性があります。ただし、短期的な価格変動には注意が必要であり、長期的な技術革新と生態系発展に焦点を当てた投資アプローチが適切でしょう。

参考

- CLMM(Concentrated Liquidity Market Maker):流動性提供者が資産を価格帯ごとに集中配置できるAMMの仕組み。効率的な取引と高い資本効率を実現。Uniswap v3でも採用されている方式。 ↩︎

- パーペチュアル取引(Perpetual Futures):期限のない先物契約。現物ではなく差金決済でポジションを保有し続けられるため、レバレッジ取引や短期売買でよく利用されます。 ↩︎

- オラクル:ブロックチェーンは外部データに直接アクセスできないため、現実世界の情報(例:暗号資産の価格、天気、スポーツ結果など)をオンチェーンに取り込む仕組み。DeFiでは特に価格データの正確性を担保する役割を担う。 ↩︎